9月10日,是我国第41个教师节,江西日报推出特别报道,展现全国高校黄大年式教师团队、我校双季稻丰产优质高效生产教师团队践行黄大年同志“心有大我、至诚报国,教书育人、敢为人先,淡泊名利、甘于奉献”崇高精神的实际行动,以及在科研平台建设、科技成果转化、科技创新服务等方面积极探索的生动实践。

9月的赣鄱大地,晚稻抽穗扬花,田野绿浪翻滚,孕育着丰收的希望。

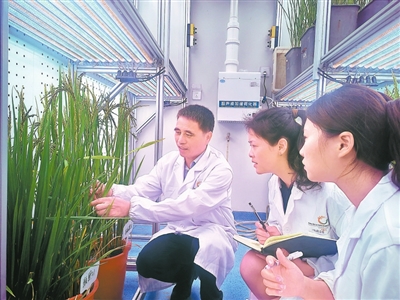

江西农业大学的实验室里,一群科研人员正围着一抔“土”热烈讨论着。这是他们用稻草、牛粪等农业废弃物研发的育秧基质,也是破解水稻育秧难题的关键所在。这群科研人员就是江西农业大学双季稻丰产优质高效生产教师团队。

“记者同志,你来得巧,早几天来的话实验室都没人,那会儿我们都在田里盯农时呢。”团队带头人、江西农大副校长曾勇军快人快语,也说出了他们与土地的紧密联结。

随着农业规模化、机械化发展,企业和农户对育秧土的需求日益旺盛,可土从哪儿来成了难题。

“没土育秧,就等于断了粮仓的源头。”曾勇军捻起育秧基质里的纤维,眼中满是欣慰。曾勇军带领团队瞄准江西特有的红壤与双季稻种植模式,以有机废物为原料反复试验,终于研发出能替代传统泥土的育秧基质。

这种育秧基质透气性更好、营养更均衡,用它育出的秧苗更壮实,每亩稻田可增产10%以上。作为江西首个本土机插育秧基质产品,其迅速成为江西市场占有率最高的育秧基质产品。

这支与土打交道的团队,最初也遭遇过质疑。十几年前,他们在上高县泗溪镇建水稻试验基地时,有农户直言:“我们种了二三十年田,还需要你们来教?”

曾勇军不辩解,带着团队在田间朝夕忙碌。一年后,基地水稻亩产比农户种的高出100多公斤。之前质疑的农户主动找上门,攥着曾勇军的手求方子。

“搞农业研究,不能在实验室里‘纸上谈兵’,得把脚踩进泥里,知道水稻要什么、土地缺什么、农民盼什么。”这是曾勇军常挂在嘴边的话。

团队成员一年中70%的时间在田间度过。95后成员黄冠军2022年加入团队时,首次下田就被深深触动:“一辆自行车、一顶草帽、一瓶水,是曾副校长做大田试验的标配。科研人员必须比农民更亲近土地,才能获得科研的第一手资料。”如今,黄冠军也成了田垄间的常客。

“论文不能为粮仓作贡献,就没价值。”团队成员、江西农大副研究员谢小兵的话,正是团队人员的心声。他们的论文,不仅发表在期刊上,更写在每一块丰收的稻田里,写在农民眼角眉梢的笑意里。

针对双季优质稻发展迅速但配套栽培技术缺乏的问题,团队经过10多年的技术攻关,构建了双季优质稻“两优一增”丰产高效栽培技术,在省内外累计推广1330万余亩,增产稻谷5.29亿公斤,助农增收9.87亿元。

在曾勇军看来,耕耘“大国粮仓”,不是一代人的事,更要把这份责任传下去。他带学生下田摸稻穗、观根系,用“怎么让稻草变废为宝”“如何防早稻烂秧”等实际问题引导探究;用多熟制水稻高产高效栽培技术虚拟仿真实验,让学生不下田就能直观了解水稻从育秧到成熟的全过程。

团队培养的硕士詹思维毕业后选择回乡做农技推广:“曾老师说,搞农研要上接‘天线’,紧跟国家粮食安全需求;下接‘地气’,扎根生产一线。他让我明白,学农是件光荣事,我想接过他的接力棒。”

这支团队的育人理念,传承自稻作学家周拾禄先生“俯首农桑,耕读致远”的初心。年轻成员入职先学田间实操,学生论文必须有田间数据、能解决实际问题。这些年,团队培养的学生当农技员、办农企,大多坚守在农业一线。

没有惊天壮举,只有日复一日的坚守;没有豪言壮语,只有一点一滴的创新。这支教师团队,把脚印留在田埂上,把成果送到农户家。他们脚下的稻田,藏着赣鄱粮仓的底气,藏着国家粮食安全的根基,更藏着乡村振兴的美好未来。

新闻链接:http://epaper.jxxw.com.cn/html/2025-09/10/content_144394_2609395.htm