近日,江西农业大学猪遗传改良与种质创新全国重点实验室黄路生院士团队在国际知名学术期刊《Trends in Biotechnology》(Cell Press 旗下,5年影响因子16.6)发表了题为“Highly efficient prime editors for mammalian genome editing based on porcine retrovirus reverse transcriptase”的重要研究成果。该研究基于猪基因组中的内源性逆转录酶元件,成功开发出一套高效、精准、安全、多物种适用的新型先导编辑(Prime editing)系统—pvPE。我校黄路生院士、幸宇云研究员与刘为伟博士后(兼第一作者)为通讯作者,博士研究生段文鑫为共同第一作者。

研究背景:

先导编辑(Prime editing, PE)是近年来由基因编辑领域国际知名科学家David Liu团队率先开发、并获得迅速发展的新型基因组编辑技术,可以在不引起DNA双链断裂的情况下实现精准的插入、替换和缺失等多种编辑类型,被誉为“万能型”基因编辑工具。然而,该技术目前仅在HEK293T等少数细胞系中展示出较高的效率,在猪等大型农业动物中的编辑效率比较低下,成为限制其广泛应用的重要因素。逆转录酶(RT)作为PE系统的核心组分,其活性是影响编辑效率的关键。目前主流PE系统采用的逆转录酶主要来源于鼠白血病病毒(MMLV),国际上虽有不少课题组尝试挖掘新的RT用于PE系统,但效率始终未能超越基于工程化的MMLV-RT。因此,开发高活性的全新RT成为推动PE技术突破,尤其是将其应用于家猪等大动物基因编辑的迫切需求。

猪内源性逆转录病毒(PERV)序列是进化过程中整合到猪基因组中的病毒基因组遗迹,在猪体内已存在数百万年。现有研究表明,PERV具有多个亚型,在不同个体及同一个体不同器官中的拷贝数均可能存在差异,体现出丰富的基因组多样性,为新型RT的开发提供了独特的资源。

主要研究内容:

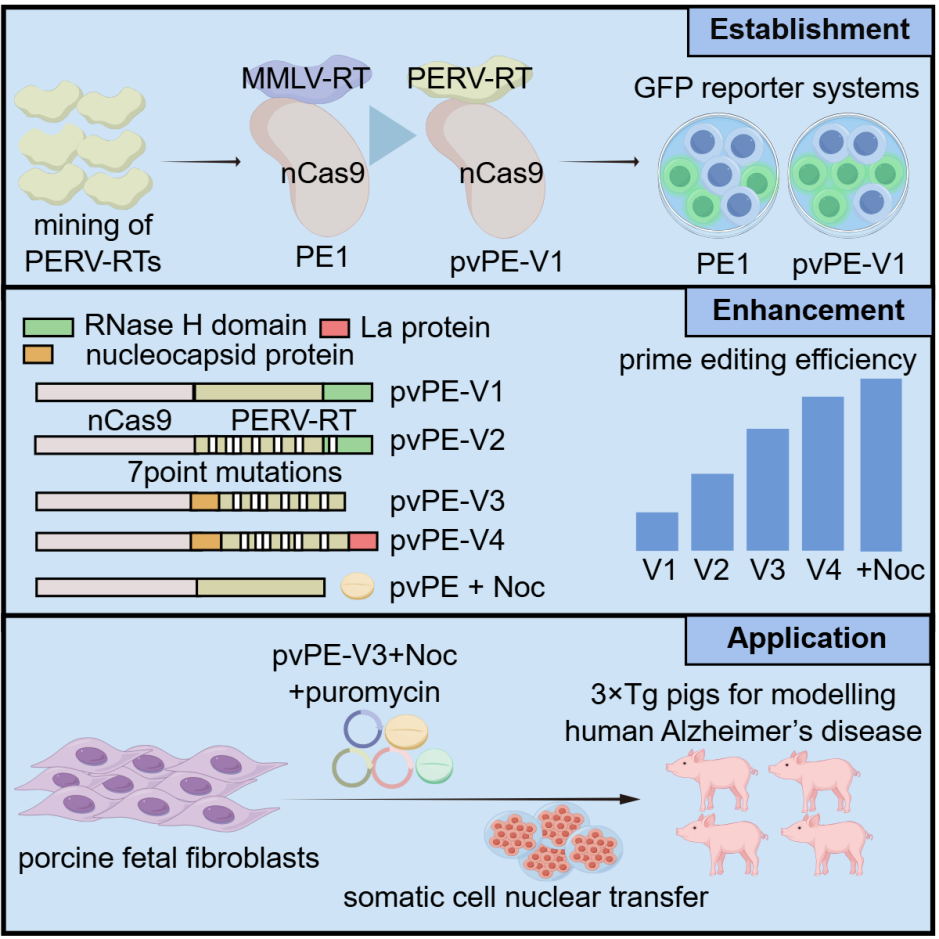

研究团队首先对全球不同猪种PERV-RT序列进行系统研究,筛选出86个变体,并利用荧光报告系统评估其活性,发现一条来自中国巴马香猪的C型PERV-RT活性最强;由此构建的pvPE-V1编辑器,较David Liu第一代编辑器PE1的平均效率提升1.28倍。随后,通过系统性筛选有益氨基酸突变位点、对PERV-RT重要功能元件进行结构优化以及融合有益功能模块等手段,将pvPE-V1逐步升级为pvPE-V2、pvPE-V3和pvPE-V4。

高级版本的pvPE-V4与pvPE-V1相比,在人类HEK293T细胞、猪胎儿成纤维细胞(PFFs)、犬胎儿成纤维细胞(CFFs)和羊胎儿成纤维细胞(SFFs)中的编辑效率平均提升24.38-101.69倍;与国际上最新开发的基于鼠源RT的PE7系统相比,不仅编辑效率提高了47%,且副产物比例显著更低。此外,该研究还首次发现小分子药物诺考达唑(Nocodazole,Noc)可显著提升PE效率,并通过转录组测序,揭示其可能通过调控细胞周期抑制错配修复途径发挥作用。

利用所创建的高效pvPE系统,针对人类阿尔茨海默病(AD)三大家族性致病突变 APPKM670/671NL、PSEN1M146L 和 TAUP301L ,在PFFs中实现了高效的多基因同步编辑,其中TAUP301L的编辑效率达95%,两位点与三位点同步编辑的效率达45%。此外,以三位点同步编辑的PFFs为供体细胞开展体细胞核移植,成功获得19头存活的AD模型猪。10月龄时,该模型猪可检测到AD两大病理表型—β淀粉样蛋白沉积和Tau蛋白磷酸化,这是国际上首次在猪模型中同时复现这两大AD核心病理标志。同时,利用全基因组脱靶检测技术,在模型猪中未检测到脱靶事件,进一步凸显pvPE系统的安全性。

研究意义:

Cas核酸酶与逆转录酶是PE技术的两大核心元件。近年来,我国科研团队在Cas核酸酶领域取得了一系列国际领先的成果,但在逆转录酶这一对编辑效率同样重要的关键元件开发上研究较少,亟待突破。研究团队创新性地从猪基因组中挖掘内源性逆转录酶元件,实现了对PE技术的重要升级与拓展。新开发的pvPE系统具有编辑效率更高、适用物种更广、副产物率更低、安全性更好等突出优势,在不同类别哺乳动物细胞生物学研究、动物疾病模型构建以及异种器官供体家猪制备等领域具有重要应用价值与广阔前景。研究团队研制的pvPE基因编辑系统已申请国内、国际外专利,专利号分别为:CN202410635868.2,PCT/CN2024/094408。